總站•浙江在線 浙江新聞 浙江網聞聯(lián)播 《浙江日報》 《麗水日報》 《處州晚報》 新聞熱線:0578-8061733 投稿郵箱:[email protected] 設為首頁 加入收藏 |

|

站內搜索: | ||||

|

|

|||||

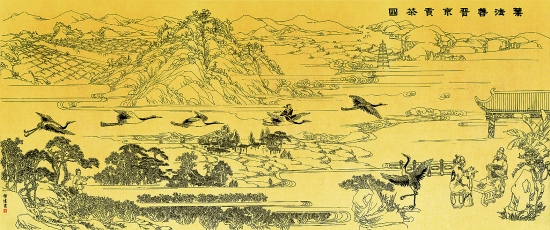

【處州晚報】跨千年時空 揚仙茶盛名來源: 處州晚報 作者: 葉素云 編輯: 朱少珍 2013-03-29 ——解讀壁畫《葉法善晉京貢茶圖》

在第六屆中國茶商大會暨松陽銀猴茶葉節(jié)(2013年3·26—3·28)前夕,,我有幸看到了原麗水美術教研會副會長,、松陽縣美協(xié)主席葉樟達先生畫的即將掛在浙南茶葉市場的壁畫新作——《葉法善晉京貢茶圖》。 該圖選取被封為越國公的唐代道士葉法善在卯山修煉期間卯峰育槚,、晉京貢茶,、上苑品茗三個部分內容,表現(xiàn)松陽卯山仙茶在唐代就已成為貢茶的悠久歷史,。 該圖用詩歌來詮釋,,第一部分的內容為:卯峰道觀鎖氤氳,,法善修身在此行,手植茗茶云霧罩,,飲來福壽百年齡,。第二、三部分的內容為:千里晉京貢國飲,,皇上品茗月下歡,,輔主開元呈盛世,卯峰仙茶美名傳,。 第一部分卯峰育槚:表現(xiàn)的是青年葉法善肩扛鋸鋤,,手提一籃茶苗,準備在卯山種植仙茶的情景,。在其前方是其培育多年的一片茶園(古代的茶樹枝條不修剪,,讓茶樹自然生長,故樹形較高),。茶園后面為古村落和大片農田,。背景為卯山,形如覆鑊,。山間勁松蒼翠,,云霧繚繞,葉法善馴養(yǎng)的仙鶴隨其飛翔,;拾級而上,,山腰有點易亭;山頂古樹叢中露出葉法善修煉的道觀——通天宮,;山邊遠處是一條流淌不息的松陰溪,,溪面上白帆點點,描繪了盛唐時期甌江上游松州所在地水路交通一片繁忙的景象,,兩岸良田萬畝,,再現(xiàn)了金甌玉盤、“處州糧倉”的景象,,見證了松陽人民的勤勞智慧,。 第二部分晉京貢茶:表現(xiàn)的是不惑之年的葉法善在唐高宗時期奉旨進京貢茶的情景。作者從唐詩《步虛詞》“清溪道士人不識,,上天下天鶴一只”意境中獲得創(chuàng)作靈感,,采用浪漫主義的表現(xiàn)手法,描繪出頭戴道帽,、身著玄衣,、手執(zhí)拂塵的葉法善從隱沒在古樹云霧中的卯山山腳清溪觀出發(fā),日夜兼程駕鶴進京的畫面,。詩中的清溪道士即葉法善,。 第三部分上苑品茗:表現(xiàn)的是唐代開元年間百歲壽星葉法善在皇家后花園和唐玄宗品飲卯山仙茶的歡樂情形,。金秋十月,,皓月千里,,葉法善與唐明皇乘鶴游月宮得《霓裳羽衣曲》,回到皇宮后花園后,,君臣余興未盡,,共品卯山仙茶。畫面細致地刻畫了唐玄宗雙手捧茶對為他登基出謀劃策的葉法善那種尊寵有加的由衷之情,。在葉法善身后還有一只振翅起舞,、引頸呼叫同伴的仙鶴,不僅與飛翔的仙鶴遙相呼應,,而且也烘托了君臣品茗的歡快氣氛,。后花園遠處為長安標志性建筑——大雁塔。 該圖長10米,,高3.6米,,從左到右,把種茶,、晉京,、品茗三個不同時空的活動內容同時展現(xiàn)在觀眾面前,并用繚繞的云霧和一群從卯山向皇宮飛去的仙鶴把三個部分巧妙地連接起來,。自上而下,,分別為遠景、中景,、近景,,層次分明,線條挺拔流暢,,疏密相間,,虛實相生,適宜的留白給人以筆未到意已至的美妙,。該圖運用泛黃底色的仿古宣給整幅畫作增添了古樸典雅的韻味,;采用近乎白描的手法,形象生動,,構思巧妙,,簡潔明快,讓觀眾一目了然,。 該圖右上方為中國美術家協(xié)會會員王復才用隸書題寫的“葉法善晉京貢茶圖”八個大字,,從右到左,成“一”字形排列,,字體活潑,,氣勢開張,,一氣呵成,與畫面從左到右的展開之勢連成一“氣”,,形成了一種韻律美,。左下角在窮款“樟達畫”三個行楷小字下,選用了西泠印社執(zhí)行社長劉江教授親自設計,、松陽縣書協(xié)秘書長陳軍鐫刻的“葉樟達”朱文印,,深深地印在綠樹叢中的巖石上,雖不顯眼,,卻給人以“萬綠叢中一點紅”那種美好的遐想,,使整幅畫面既有詩情畫意,又有書法篆刻,,體現(xiàn)了中國傳統(tǒng)繪畫的形式美,。 -相關鏈接: 葉法善(616-720)松陽人,是松陽歷史名人中最得朝廷尊寵的唐初道士,。歷經唐高祖,、唐太宗、唐高宗,、武則天,、中宗、睿宗,、玄宗時期,自高宗顯慶年間被征入宮后,,五十年間“往來山中,時時召入”,,特別是幫助李隆基登上皇位,,平定內亂,功勛卓著,,被封為金紫祿大夫,、鴻臚卿、越國公(從一品)兼景龍觀主,。終年105歲,。其死后19年,唐玄宗還御筆親撰《葉尊師碑銘并序》,既表現(xiàn)深切的悼念之情,,又盛贊尊師(葉法善)的功業(yè)�,,F(xiàn)該碑立于卯山御碑亭中。

相關文章 |

|

網站簡介 | 版權聲明 | 廣告刊登 | 聯(lián)系我們 | 法律顧問 中共松陽縣委宣傳部主管 中國松陽新聞網版權所有 保留所有權利 浙江在線加盟單位 批準文號:浙新辦[2010]22號 浙ICP備10209249號 |

|